5.SaturnV Center

バスに揺られて10分程度でサターンVセンターにつきます。

到着すると最初に部屋に通されて、簡単な歴史についての映像を見ることになります。その後、コントロールルームへと進みます。

|

|

| コントロールルームです。 | アポロ11号の発射の再現ショーがあります。映像で移っている場所がライトアップされるという心憎い演出があります。音と振動で発射のすごさが伝わってきます。 |

ショーを見終えると、奥の扉が開き、そこを出ると目の前にサターンVがあります。

|

| 今回の旅の目的のひとつである、サターンVロケットです。超巨大なロケットを目の前にし、言葉を失います。このロケットがたった2分半でその中に搭載しているケロシン630トンと液体酸素1400トンを消費して、音速の約8倍まで加速して飛んでいくわけです。想像するだけでワクワクします。 |

|

|

| ずーっと向こうまでロケットなんです。 | 第2段ロケット。J-2エンジンを5つつけています。このエンジンは液体酸素と液体水素を燃やして6分間でその速さを音速の20倍まで引き上げます。 |

|

|

| 第3段ロケット。第2段と同じJ-2エンジンが1つです。このJ-2エンジンは日本のH2Aに搭載されているLE-7Aエンジンと同じくらいの推力を発生します。このエンジンを2回燃焼させ、月に到達するのです。 | コマンドモジュールから第1段のほうを撮りました。100m先に第1段があります。手前の球形に見えるのはサービスモジュールの酸素および燃料タンクです。本来は見えないはずですが、カバーがはずされているようです |

|

|

| IU(Instrument Unit)です。サターンVロケット全体を制御するコンピュータ部分。小さく見えますが、高さが6mもあります。 | CM(Command Module)です。地球上に残る数少ないCMで、SkyLab計画で救命ボートとしての役割を担ったり、Apollo/Soyuz計画でのバックアップとして残されたものです。CM-119はぴかぴかしていてきれいな機体でした。細かいところで改造されているとのこと。 |

|

|

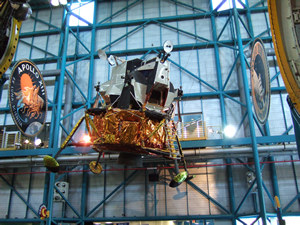

| 現存する4つのLMのひとつ。本来はApollo15で月に行く予定でしたが、計画の変更により、使えなくなったものです。 | 違う角度から。細かいことを言えば、着地を確認するPlobeとはしごのHeat Shieldがないんだそうです。 |

|

|

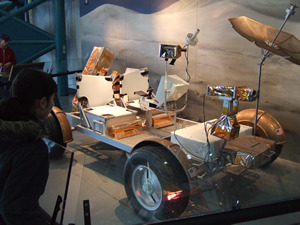

| こちらはLMの訓練装置。実際に使われたものだそうです。 | 月面車。こちらも実際に訓練で使われたものだそうです。 |

もっとじっくりと時間をかけて見たかったのですが、ツアーの残念なところ。駆け足で見ておしまい、という感じで消化不良になりました。見ていないところもあったので、また行ってじっくりと見たいものです。

バスは次に国際宇宙ステーションの構造物を保管してある建物に移動します。残念なことに、年末ということもあってお仕事はお休みだったようで、ISSに取り付けられる各国のモジュールが置いてある部屋の電気は消えていました。日本のモジュール「きぼう」もあったのですが、暗くてよく見えませんでした。足早にこの建物を後にし、再びVisitor Complexに戻ってきます。ちなみに、このツアーに参加するとバスに乗り込む前にシャトル打ち上げの写真の前で記念写真が撮られます。そして帰ってくると出来上がっていて、買ってね、といわれます。僕たちは写りがいまひとつだったので買いませんでした。

6.終わりに

今回念願かなってKSCへの旅が実現したわけです。目的のサターンVロケットは見ることができました。しかし、なぜか満足感よりも消化不良の感覚が残っています。かなりぜいたくになってますね(笑)。今回はいけませんでしたが、歴史的な発射台へのツアーもあるようなので、次に行く機会があれば、そのツアーに参加したいと思っています。そのためには新たなハードルも乗り越えなければなりません。そのハードルとは・・・英語力+車の運転!です。なぜ車の運転?と思うかもしれませんね。これはKSCに行くには現在ではツアーに参加するか、自分で運転する以外の方法が無いからです。ツアーではやはり時間に制限があるため、自由に動けません。そこで次はレンタカーを!ということなんです。何かトラブルがあったときの英語力が一番不安です。なので、これは実現できるかどうか微妙ですが、次に行くときにはこのハードルを乗り越えるための努力をしたいと思います。

今回出かけてみて、考えることは、もう一度スミソニアンに行きたいということです。やはり歴史的な実物という意味では、あそこにかなう博物館はイギリスくらいしかありません。宇宙開発に関してはやはりアメリカでしょう。何年後に、どういう形でいけるかわかりませんが、かならず行きたいとおもっています。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

Written by S.Takagi

31th Jan, 2006